Shirin Neshat tra foto e parole d'henné

Le sue opere catturano il cuore, non solo lo sguardo, pietrificano la mente, colpiscono allo stomaco, generano un profonda attrazione viscerale per quel senso di raffinata bellezza e di poesia che esprimono. Shirin Neshat non è solo un artista, ma una figura esile ed elegante che da alcuni anni esplora la complessità delle condizioni sociali all’interno della cultura islamica, rivolgendo la sua attenzione in modo particolare al ruolo che in questa cultura hanno le donne. Nelle sue foto e nei suoi video osserviamo corpi velati, immagini intense e fortemente connotate.

Corpi che vogliono esprimere , nel confronto tra le culture, le possibilità di intersezione, comunicazione, secondo la visione anticonvenzionale dell’artista nel tentativo di distaccarsi potentemente dai pregiudizi, tanto quelli del mondo Orientale quanto quelli del mondo Occidentale.

“Il corpo è molto importante nelle mie opere, perché sono tante le cose che sono passate nella cultura islamica attraverso il corpo della donna, soggetto a ferree regole sociali, diventando contemporaneamente un corpo politico e il referente visivo dell’effettivo svolgersi di alcuni accadimenti”, dice l’artista e aggiunge: “L’arte è l’unica maniera che ho di esprimermi…il mio lavoro verte sull’ambiguità dell’Islam, sul dualismo fra una cultura che esalta le donne e un mondo femminile che viene oppresso perché le regole le fanno gli uomini.

Credo di aver trovato il punto di incontro tra oriente e occidente. Ed è un riflesso della mia personalità, del mio stile di vita. I contenuti, e il linguaggio, sono quelli della poesia classica persiana. Però espressi per immagini. Il mio lavoro rappresenta la mia identità ibrida, con tutte le contraddizioni”.

Nasce a Qazvin il 26 marzo 1957. Nel 1975 lascia l’Iran per studiare pittura alla University of California di Berkeley, nei 13 anni successivi i cambiamenti politici le impediscono di tornare in patria e ricongiungersi con la famiglia; dallo scoppio della rivoluzione (1979), che depone il governo precedente per instaurare il regime dell’Ayatollah Khomeini, fino alla morte di Komeyni (1989).

In questi anni termina gli studi e si trasferisce a New York, dove sposa il curatore coreano Kyong Park e collabora ai progetti promossi dallo Storefront for Art and Architecture. Torna in Iran per la prima volta solo nel 1990 e la distanza tra il proprio ricordo del paese e la realtà del dopo-rivoluzione ha su di lei un impatto dilaniante.

L’artista è fortemente colpita dal nuovo stile di vita imposto dal regime, soprattutto alle donne (un esempio: la legge che nel 1983 aveva istituito l’obbligo del

chador). Afferma lei stessa, in un’intervista del 1997, parlando del cambiamento avvenuto nel paese natale: “… è stato una delle esperienze più sconvolgenti della sua vita. Quando tornai ogni cosa sembrava cambiata. Sembrava che ci fossero pochi colori. Tutto era bianco o nero. Tutte le donne indossavano il nero chador. Fu uno shock immediato”.

Ciò l’ha indotta a tornare spesso nel suo paese di origine, e ad interessarsi alla “questione della separazione dei sessi” ed alla sua “relazione con il controllo sociale”. Da questi viaggi, prende vita la decisione di dedicare il proprio lavoro alla riflessione sulle profonde differenze che separano la cultura occidentale, a cui è ormai assimilata, e quella islamico-orientale, e quella delle sue radici da cui proviene. L’opera di Shirin Neshat, pone in relazione la religione islamica, il femminismo, il rapporto fra i sessi, le censure di ordine sociale, il desiderio di espressione e la diversità.

Tutto questo senza giudicare, anzi ridiscutendo le nostre certezze ideologiche. Le sue opere sono un varco di luce contro pregiudizi e contraddizioni.

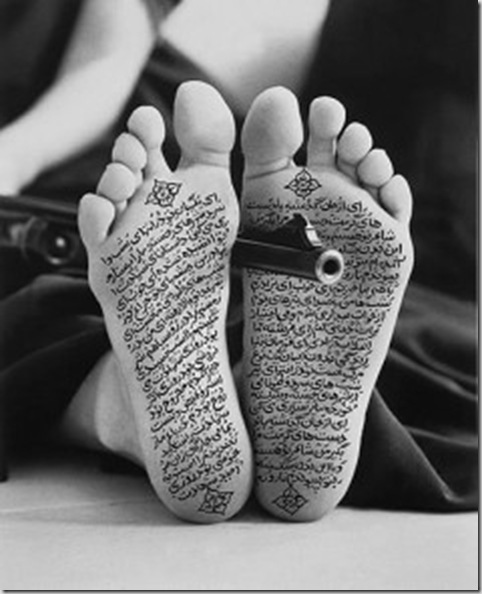

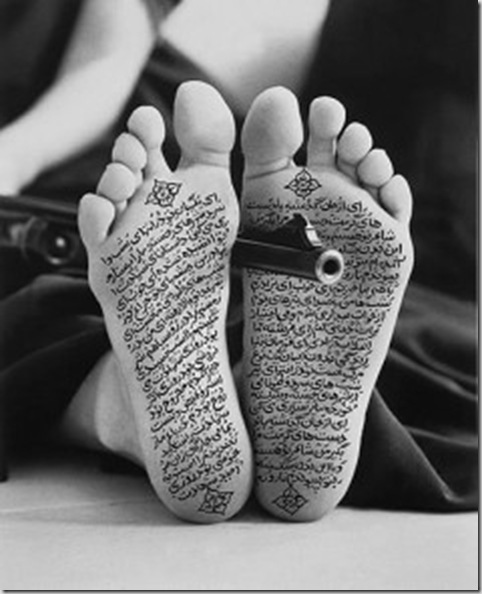

Fu questa esperienza ad ispirarle il primo apprezzato ciclo di lavori, “Women of Allah”,(1993-97): una serie di fotografie in bianco e nero, in cui l’artista si mostra coperta da un velo e con le parti del corpo, che la legge islamica accetta nude, (viso, mani e piedi) ricoperte di citazioni in farsi (la scrittura calligrafica persiana) di poetesse come Forough Farokhzad e Tahereh Saffarzadeh. Tracciate a mano, con penna e inchiostro di china, riporta versi d’amore spiega così la sua idea: “la grafia è la voce della foto”, è “una voce che rompe il silenzio della donna ritratta”.

Per sottolineare il proprio personale coinvolgimento nei temi che tratta , l’artista decide di ritrarre proprio se stessa (sola o con altri) vestita con ilchador islamico. Le immagini sono “concise, sorprendenti”, scrive RoseLee Goldberg “ si caricano di nuovi significati, ben al di là delle intenzioni iniziali dell’artista”. Spesso Shirin Neshat vi appare mentre mostra un’arma da fuoco: è un elemento che rimanda indirettamente alla violenza della rivoluzione iraniana, e che accentua l’ambiguità delle immagini stesse.

Dice l’artista:

“ La mia idea di emozione, credo si intuisca in Women of Allah . In questa serie di opere non ho cercato di entrare in merito all’aspetto politico del velo, ma piuttosto alla sua poetica, che era il campo che veramente mi interessava sin dall’inizio, l’idea di provare a guardare oltre la superficie. Per esempio, come fà una donna a relazionarsi con i mutamenti del mondo esterno quando c’è un velo tra lei e il mondo? Come il velo separa il privato dal pubblico, l’interno dall’esterno? Io ero molto interessata all’idea di visibile e invisibile, e anche come, alla fine, una donna può esprimere se stessa nonostante una tale limitazione”.

Ed aggiunge: “Credo sia una caratteristica del femminile il non pensare a una visione dualistica dell’esistenza. Il gioco dei contrasti è molto più ovvio in Women of Allah che in altri lavori più recenti. La giustapposizione delle armi rappresenta la violenza come simbolo dell’immagine stereotipata dell’Islam del mondo occidentale. Tuttavia la complessità degli ideali spirituali della religione islamica è superficialmente ignorata. L’interesse per il velo nasce per me proprio dalla sua natura ambigua nella società Islamica”.

Shirin Neshat con queste opere esposte in vari paesi del mondo in mostre personali e collettive, raggiunge presto la notorietà internazionale, imponendosi come una delle giovani artiste più interessanti e rappresentative della sua epoca. Afferma lei stessa: “Ero in cerca di una nuova forma di linguaggio che permettesse flessibilità, ambiguità e un’ampia gamma di possibilità”.

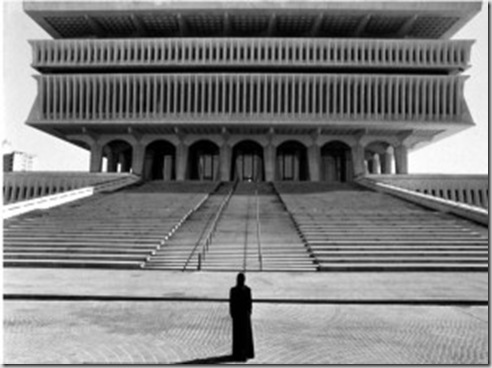

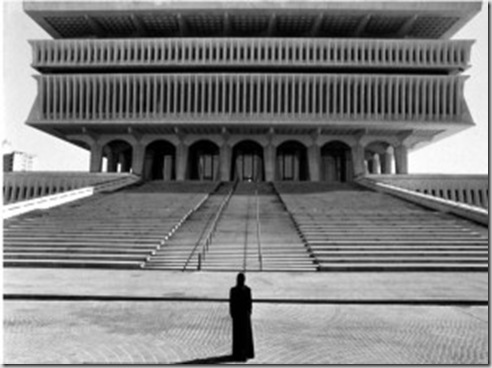

La preferenza data alla fotografia, piuttosto che alla pittura, risponde all’esigenza di una maggiore forza coinvolgente che la porterà ad approdare dopo il 1996 anche al mezzo del video. Proprio utilizzando questo medium affronta il tema delle prerogative maschili sull’autorità e sul potere, sulle strutture sociali e l’architettura stessa dei paesi mussulmani, raccontando i controsensi della società islamica riguardo al rapporto uomo-donna e individuo-collettività. Per la Biennale di Istanbul del 1997 gira a Istanbul “Shadow under the Web”, dove la protagonista è lei stessa coperta da un nero chador , mentre corre su 4 schermi in spazi diversamente caratterizzati che, legati rispettivamente al privato, al pubblico, al sacro e al naturale, sia dell’uomo o della donna.

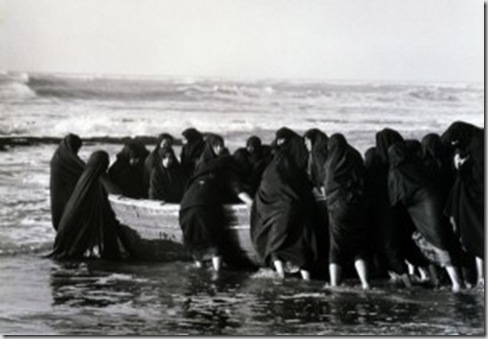

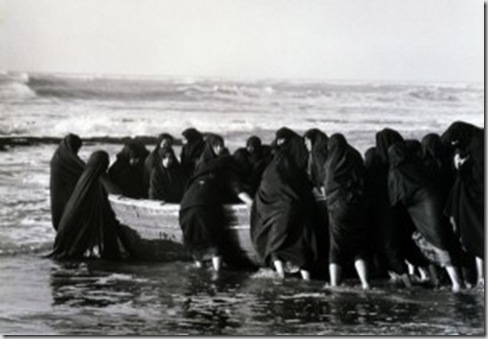

Questa intuizione viene ripresa e portata a compimento nella trilogia Turbulent (1998), Rapture e Fervor (2000) dove, diversamente dai lavori precedenti, l’artista ricorre ad attori e performer, per raccontare la contrapposizione tra uomini, rappresentati come i detentori del linguaggio verbale, della modernità (vestono in un’occidentale camicia bianca e pantaloni neri) e dell’autorità loro conferita dalla cultura; rispetto alle donne, private della parola ma non del suono della voce, legate alla natura e alla tradizione. Diversità espressa nella scelta cromatica, nell’uso nel bianco, il tutto istallato su due schermi. Con il primo video, prodotto dalla galerie Jérôme de Noirmont di Parigi e presentato in anteprima all’Art Institute of Chicago, l’artista si aggiudica il Leone d’oro alla 48a Biennale di Venezia. In questa opera nasce la collaborazione con la cantautrice Sussan Deyhim in Logic of the Birds (2001-02), prodotto dallo storico dell’arte e curatore RoseLee Goldberg, che ottiene il premio del Lincoln Center Summer Festival nel 2002.

Nell’opera Turbulent , Shirin ritorna spesso sul tema della sessualità nella società musulmana, inserendo come elemento portante la musica.

“Quest’opera”, dice l’artista, “è stata per me un’esperienza molto importante perché la musica è diventata un modo per ampliare le possibilità di collaborazione, non solo con i fotografi, ma anche con autori di altri ambiti. La musica è divenuta, per quel lavoro, uno dei mezzi per suggerire certe emozioni che io stavo provando e che volevo trasmettere. Uno spostamento mentale che tendeva ad un aspetto privato, un momento di intimità che lasciava momentaneamente da parte l’aspetto politico, nonostante il fatto che questa opera è estremamente carica di significati sociali. Questa è stata la tendenza costante nei miei ultimi lavori, una sorta di andamento in cui prelevo i miei dati dal privato, dalla mia sfera personale, più che dal collettivo.

In Turbulent , la canzone maschile rappresenta la cultura e gli aspetti positivi che essa genera, la cantante donna rappresenta l’esatto opposto. In Iran, le donne non possono esibirsi in pubblico dopo la rivoluzione. In Turbulent si evidenzia una identità mista, parliamo di un uomo-donna dinamico, di un pieno complesso di emozioni represse: affetto, desiderio, sessualità, e come queste possano divenire tabù che agiscono negativamente su di te. Come vedi mi interessa molto esplorare una forma di comportamenti controllati che entrano in conflitto”.

Dopo Soliloquy (1999), in cui analizza il distacco tra Iran e Occidente attraverso delle immagini di diverse architetture, Neshat realizza una seconda trilogia. Nei video Pulse, Possessed ePassage (2001),sviluppa magistralmente la propria poetica, denunciando l’errore di cadere in un’interpretazione specificatamente politica del suo lavoro, finora letto da molti critici occidentali solo come una denuncia dell’oppressione della donna in Iran e una resistenza all’autorità.

Ricorrendo al colore, Shirin Neshat rappresenta l’intima solitudine domestica delle donne attraverso una canzone d’amore cantata seguendo il suono della voce maschile trasmessa dalla radio (Pulse); il vagare in bianco e nero di una donna senza velo in una città orientale (Possessed, girato in Marocco); la dolorosa sepoltura di un bambino, a evocare il conflitto tra Palestina e Israele (Passage). La colonna sonora di Philip Glass, arricchisce il lavoro dell’artista basato molto spesso sulla contrapposizione di elementi opposti (uomo- donna, individuo-società, sessualità- religione). Neshat costruisce un originale linguaggio cinematografico, partendo dai lavori del cinema iraniano, e in particolare quello di Abbas Kiarostami (Teheran, 1940), , in cui la narrazione della vita interiore dei personaggi è affidata unicamente alla musica. L’opera Tooba (2002), girato in Messico con attori del luogo è legato all’11 settembre, il video sviluppa il tema del rifugio, questo viene rappresentato con l’immagine di una grande donna-albero, che lega l’idea coranica di paradiso con la venerazione sudamericana per la vergine di Guadalupe, assunta dai messicani quale simbolo di liberazione. L’artista gira il suo primo lungometraggio “Donne senza uomini”, tra il 2004 e il 2008 in Marocco, ispirato all’omonimo romanzo di Shahrnush Parsipur e realizzato con la collaborazione del filmaker Shoja Youssefi Azari (co-autore anche della sceneggiatura finale), suo compagno.

Shirin racconta la sua esperienza con il video:

“Ho cominciato con la fotografia e poi sono passata al video. Non abbandono mai le cose che faccio finché non mi stanco. Così, girando i video ho scoperto il racconto di una storia per immagini. Insomma, mi sono innamorata della narrazione ed ecco il mio primo film. Infine, quello che mi piace al cinema è il fatto che si rivolge a un pubblico estremamente vario. L’arte parla a un nucleo esclusivo ed educato mentre il cinema parla a tutti.

Ci ho messo molto a fare questo passaggio perché stavo cercando un modo equilibrato. Dovevo allargare il mio pubblico ma senza perdere la mia dignità artistica. E vi assicuro che non è una cosa facile. Un conto è riuscire ad esprimere qualcosa che ha un valore artistico nei sei o sette minuti della durata di un video, un altro tipo di esperienza è raccontare storie e approfondire personaggi. Essere artisti e artisti commerciali allo stesso momento. Quando ci riesci è meraviglioso. Per questo sto cercando di andare oltre i tradizionali mezzi dell’arte quali la scultura e la pittura, per indagare i linguaggi multimedia, perché hanno una forza più coinvolgente. L’uso delle tecnologie è una delle intenzioni più stimolanti di questo momento, l’idea di realizzare sempre di più una contaminazione tra video, computer e corpo, come anche l’idea di far partecipare sempre di più il pubblico all’interno dell’opera. Quello che interessa a me è la possibilità di realizzare opere che siano il più possibile poetiche, opere in cui conta molto il fatto di esprimere delle emozioni, nonostante il fatto che toccano argomenti sociali, religiosi e politici”.

Il film è ambientato durante il colpo di stato, guidato dagli americani e appoggiato dagli inglesi, che nel 1953 che depose il Primo Ministro democraticamente eletto in Iran, Mohammad Mossadegh, e restaurò il potere dello Shah. Apparentemente viene da chiedersi quale sia il valore innovativo di questa reinterpretazione, e per scoprirlo bisogna considerare come l’artista affronta il rapporto con il contesto e con i personaggi. Shirin narra le vicende intrecciate di quattro donne iraniane diverse per età, educazione e ceto sociale. Mahdokht è una donna che convive con la paura della sessualità ed il terrore di mettere al mondoun essere umano; Zarin è una prostituta per la quale nessun uomo ha un volto; Munis è una suicida che solo nella morte riesce a superare le convenzioni sociali uomo-donna; Farokh Legha, una vedova che cerca di affermarsi come artista. In una dimensione che oscilla tra la realtà e il sogno, Shirin Neshat fa rivivere sullo schermo ossessioni e paure che appartengono all’essere donna aldilà della nazionalità. Dice l’artista:

“Più in generale, col mio film voglio soprattutto mostrare, oltre alla condizione femminile, la convivenza degli opposti: realismo e magia, arte e politica, arte e cinema. E come la bellezza incroci la violenza… L’idea della bellezza è molto importante nella tradizione islamica. Tutta la società islamica ruota intorno all’idea della bellezza, lo stesso contatto tra l’uomo e il divino è stabilito attraverso un senso di bellezza, e la stessa ossessione di raggiungerla è qualcosa di molto intenso”.

Più che mettere in discussione la tradizione, le protagoniste aprono gli occhi sull’effimerità dell’essere donna, definito da valori che non si sentono propri. Tale consapevolezza porta allo smarrimento di senso per la propria vita. L’artista con questo lavoro si aggiudica nel 2009 il Leone d’argento alla 66a Esposizione internazionale del cinema di Venezia per la migliore regia. Commossa, ricevendo il Leone d’Argento, Shirin ha lanciato un appello al popolo iraniano:

“Prego il governo dell’Iran di dare al popolo quello che dovrebbe avere e cioè i diritti umani di base, la libertà e la democrazia. Vi prego, fate la pace con il popolo iraniano”. Donne senza uomini è un’opera composta da 5 installazioni video, proiettate in spazi isolati, compongono un unico film di una bellezza effimera e raffinata che ricorda hai nostri occhi che la narrazione cinematografica può essere anche questo genere di capolavori.

Racconta l’artista: “Nel mio lavoro, l’immagine delle donne, della violenza, del chador e l’intero complesso della bellezza delle immagini, viene trasformato in una dimensione di confusione, e lo stesso discorso vale per l’uso di poemi di autori che hanno opposti credenze e opinioni…Non è mai stata mia intenzione prendere un direzione univoca, o comunque prendere posizione. Io non penso che sia interessante per un artista diventare giudice di cosa è bene e cosa è male o decidere quali culture sono nel giusto e quali no…A me non interessa stabilire chi ha ragione, io sono una straniera, sono un osservatore forestiero, e il lavoro che faccio è una combinazione di che cosa esperisco nella mia propria storia personale, che indubbiamente è molto legata a tutto questo.

Vorrei proseguire ciò che ho iniziato a proporre coi video, per dirigermi ancora di più verso il cinema e il video. Vorrei però riuscire a rendere più coinvolgente per il pubblico questo nuovo lavoro, in modo che esso possa anche parteciparvi in certo senso. Sento comunque di avere molto da dire sulle culture diverse, che ogni tanto possono apparire molto strane, molto lontane, ma che penso alla fine diverranno un insieme universale. C’è molto che deve essere ancora detto e che dovrà essere detto. Forse l’interattività sarà un buon mezzo per veicolare questi messaggi e soprattutto potrà aiutarmi a cercare le varie possibilità di trasmettere e tradurre questi messaggi, senza sminuire il loro profondo significato, rispettando il loro senso e, cosa ancora più importante, fare in modo che possano raggiungere molte persone, e fare si che possano essere compresi al meglio”.

Contemporaneamente il nome di Neshat le sue opere fanno il giro del mondo apprezzate e s stimate, Shirin compare nella monografia

After The Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art, nata da un progetto della Dorsky Gallery di Long Island City (2007). Nel 2010 alcune delle sue foto e istallazioni vengono esposte al Centre Georges Pompidou; al San Francisco Museum of Modern Art e nella mostra

Arte Y Politica: Conflictos Y Disyuntivas al Museo de Arte di Culiacán in Messico. L’artista continua il suo percorso artistico in viaggio per il mondo e a New York dove vive.

“Quello che cerco di fare con i miei lavori”, scrive Shirin Neshat “è di uscire dalle ovvietà di discorsi su culture di cui si conosce, in fondo, ben poco. Ad esempio le interpretazioni del velo sono molteplici, comunque sia è un segno dei tempi iniziare a parlarne”.

Fonte

Copyright Shirin Neshat